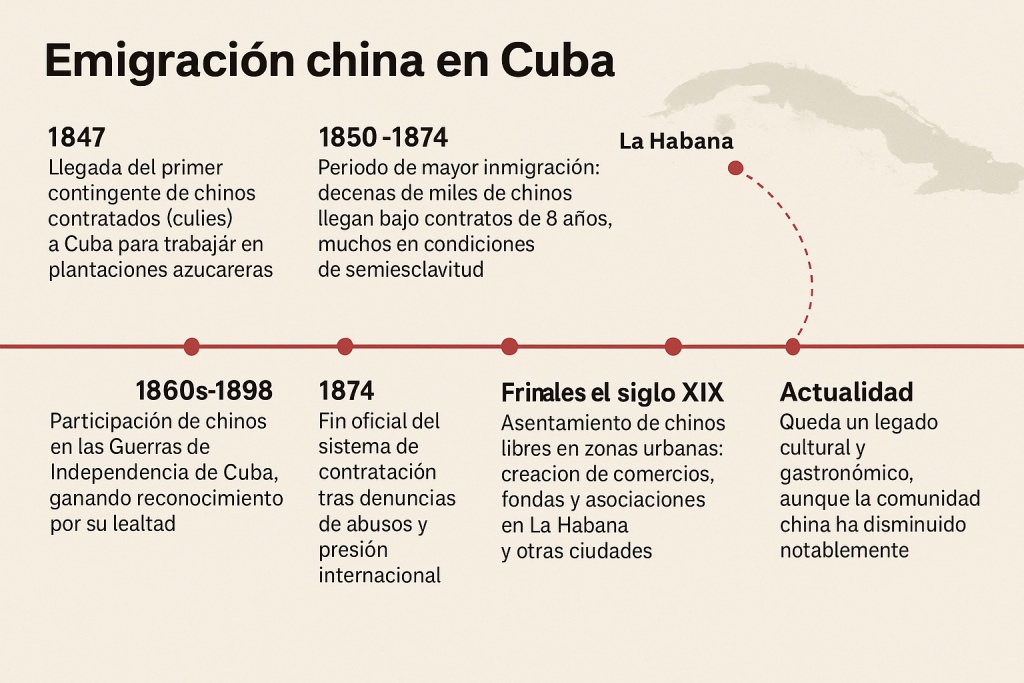

La historia de la emigración china a Cuba comenzó en 1847, cuando un grupo de hombres provenientes del sur de China, especialmente de la provincia de Guangdong, cruzó mares lejanos para llegar a una isla caribeña que, hasta entonces, les era desconocida. Venían bajo contratos de trabajo que prometían sustento y salario, pero que pronto revelarían una realidad mucho más dura.

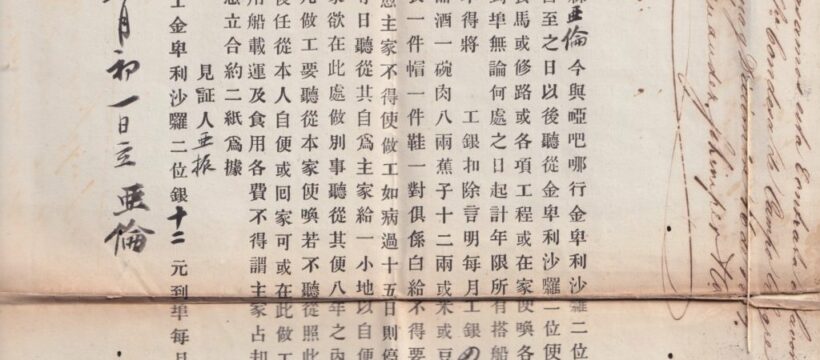

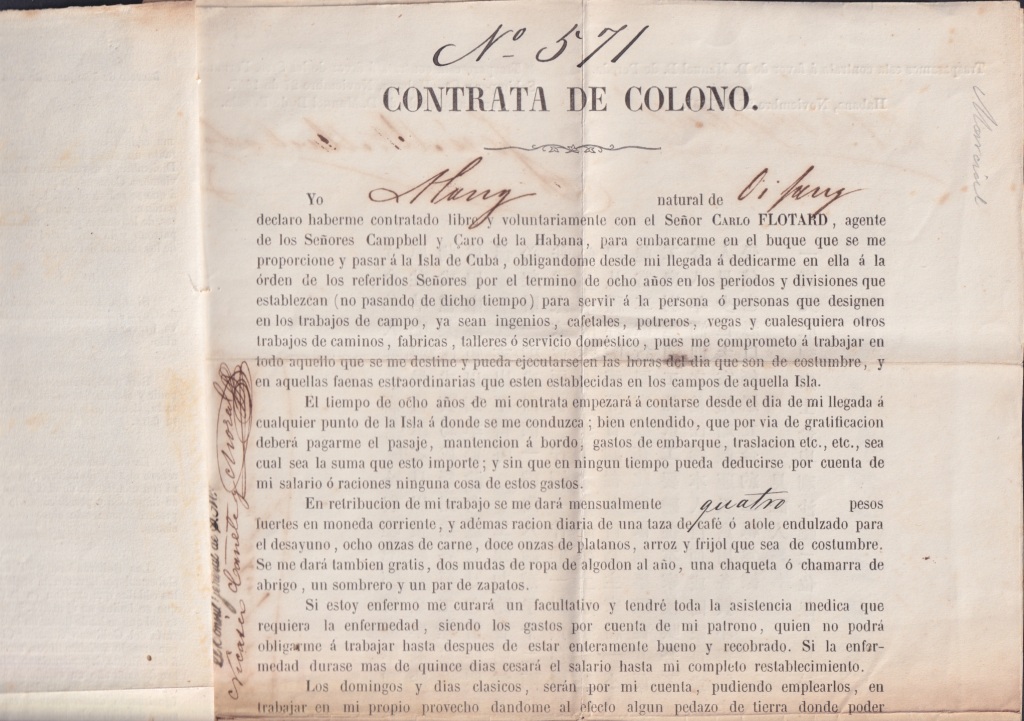

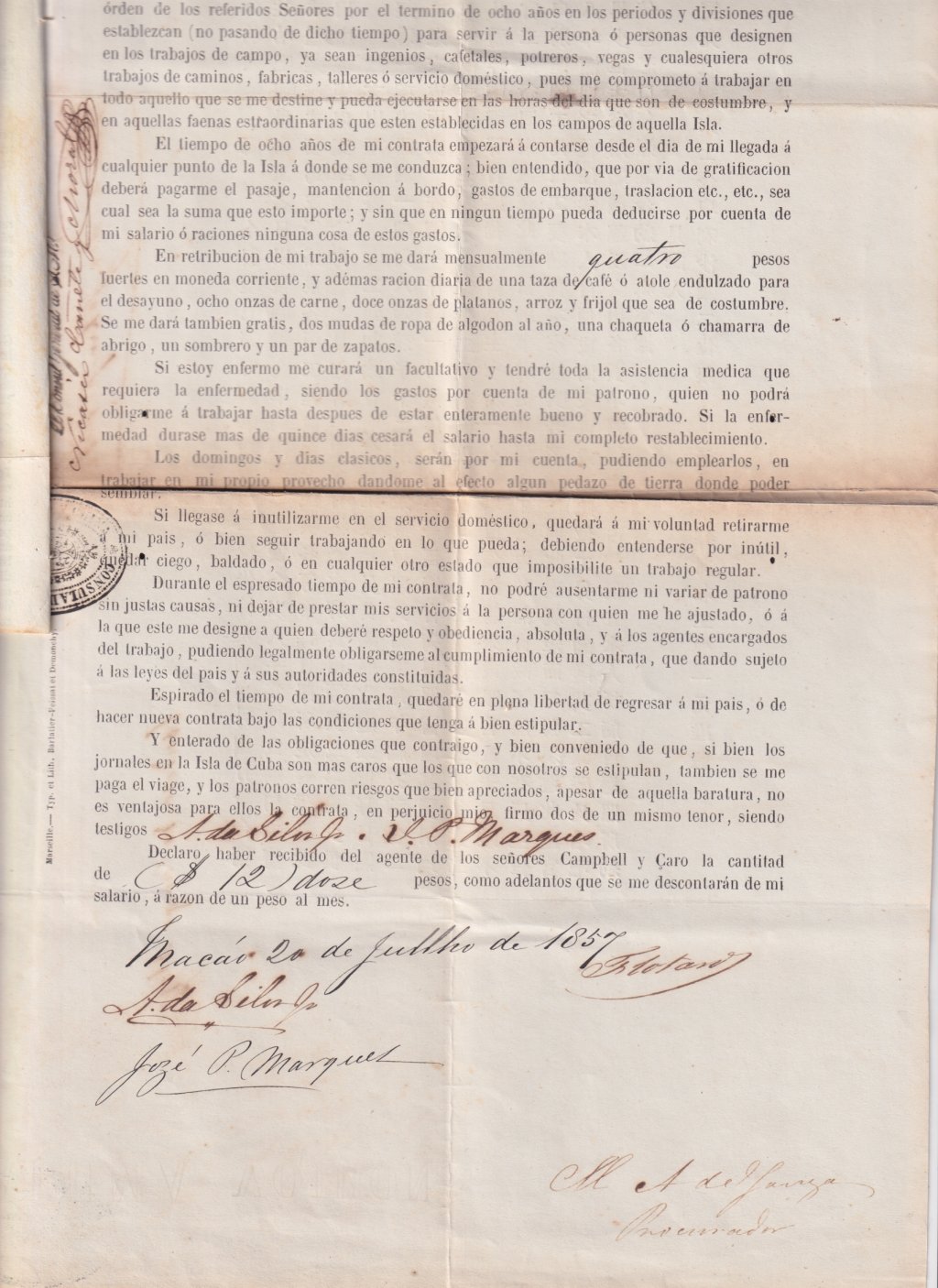

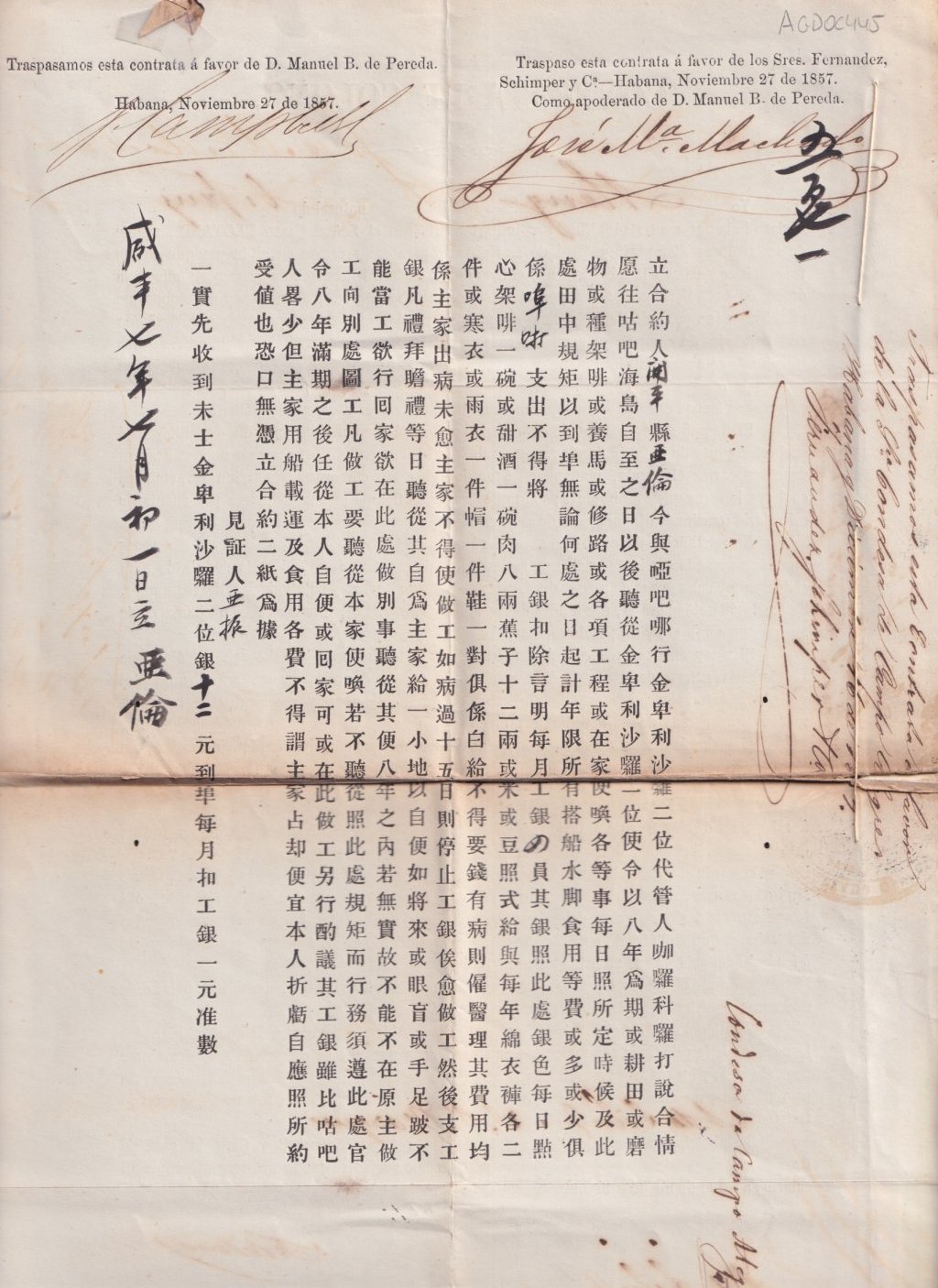

Cuba, en pleno auge azucarero, necesitaba mano de obra para sus plantaciones. El tráfico de esclavos africanos se reducía bajo la presión internacional, y los hacendados hallaron una solución en la importación de trabajadores chinos —los llamados culíes— atados a contratos de ocho años. Sobre el papel no eran esclavos; en la práctica, sus vidas quedaban marcadas por jornadas interminables, abusos físicos, restricciones de libertad y engaños desde el reclutamiento.

Entre 1850 y 1874, decenas de miles de chinos desembarcaron en La Habana y otros puertos cubanos. Fueron enviados a los cañaverales, a la construcción del ferrocarril, al tabaco y al café. Las duras condiciones laborales, la soledad en tierra extraña y la travesía transoceánica dejaron un saldo de enfermedades, suicidios y rebeliones, pero también de resistencia y adaptación.

Entre 1850 y 1874, decenas de miles de chinos desembarcaron en La Habana y otros puertos cubanos. Fueron enviados a los cañaverales, a la construcción del ferrocarril, al tabaco y al café. Las duras condiciones laborales, la soledad en tierra extraña y la travesía transoceánica dejaron un saldo de enfermedades, suicidios y rebeliones, pero también de resistencia y adaptación.

El eco de los abusos llegó pronto a oídos del Imperio Chino. Diplomáticos, misioneros y observadores internacionales denunciaron lo que consideraban una esclavitud disfrazada de contrato laboral. Ante la presión interna y externa, la dinastía Qing envió en 1873 una comisión oficial de investigación encabezada por Chen Lan-bin, acompañado por A. Macpherson y A. Huber, con la misión de verificar las condiciones de vida de los colonos y dialogar con las autoridades españolas.

La comisión llegó a La Habana en marzo de 1874 y recorrió zonas con gran concentración de inmigrantes: Matanzas, Cárdenas, Colón, Sagua, Cienfuegos, Guanajay y Guanabacoa. Visitaron plantaciones, barracones, prisiones y hospitales, entrevistando a cientos de trabajadores chinos que relataron reclutamientos fraudulentos, castigos físicos y jornadas extenuantes. Muchos mostraron cicatrices y mutilaciones como prueba de la violencia sufrida.

Aunque las autoridades españolas permitieron la investigación, impusieron restricciones: las visitas debían notificarse con antelación y, en algunos casos, los hacendados intentaron ocultar las peores condiciones. Aun así, la comisión recopiló evidencia suficiente para elaborar un informe contundente que confirmó la magnitud de los abusos.

Las conclusiones generaron gran presión diplomática. En 1877, China y España firmaron un tratado que prohibió el reclutamiento forzado, creó un consulado chino en La Habana para proteger a los inmigrantes y ofreció la repatriación voluntaria a quienes desearan regresar a China.

Este episodio marcó un punto de inflexión: puso fin a la trata de culíes hacia Cuba y abrió una etapa de mayor vigilancia internacional sobre las condiciones laborales en el Caribe, dejando un legado que aún forma parte de la memoria histórica de la emigración china.